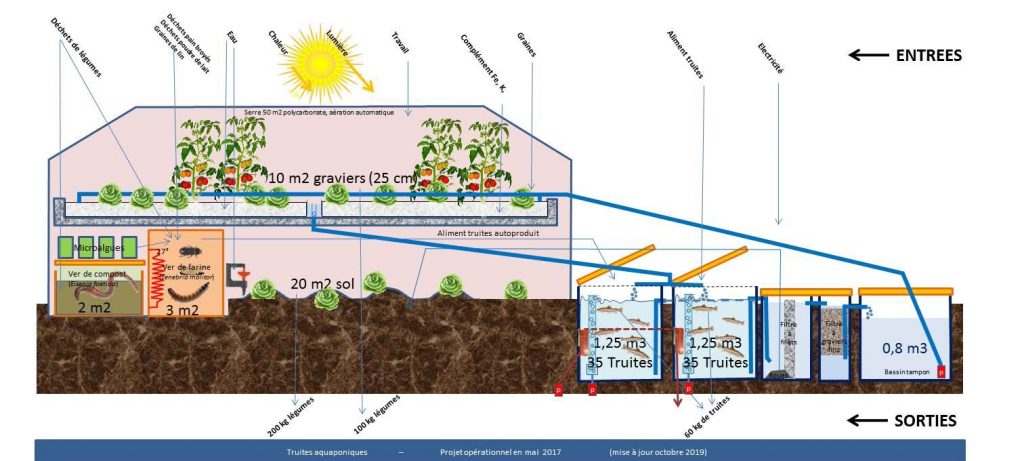

Le dispositif aquaponique retenu pour produire des truites toute l’année comprend deux bassins de grossissement de 1200 litres chacun. Ce dispositif, construit en premier, n’est pas optimisé: modifier les niveaux du biofiltre pour supprimer la pompe à eau et travailler avec des airlifts pour la circulation de l’eau; Fractionner le biofiltre en 4 segments de 2.5 m; installer un biofiltre sur lit fluidisé pour pouvoir découpler le biofiltre sous serre lors des canicules.

Mises à jour : 02/10/2020; 14/01/2024;

Un dispositif aquaponique compact et intégré dans le paysage.

Le schéma initial a été revu compte tenu des ajustements réalisés en 2018 et 2019. On y voit les deux bassins d’élevage, les deux filtres et le bassin tampon. Ils sont tous enterrés, munis de couvercles isolants et situés à l’extérieur, au nord de la serre. Les différences de niveaux garantissent la circulation de l’eau par gravité.

La serre est surdimensionnée. Ainsi, pour la seule partie aquaponie, 16 m2 auraient suffi. Les 34 m2 sont réservés pour la production de plants en continu et de futurs tests avec des poissons d’eau chaude. Par ailleurs, cette configuration permet des comparaisons sur la croissance et sur le goût des légumes, entre culture aquaponique et culture sur sol.

Enfin, l’intégration paysagère a été soignée. Il n’y a pas pas de tuyaux apparents. La serre est partiellement enterrée avec conservation des murets en pierre et des arbustes. En outre, une utilisation homogène du bois crée une unité visuelle.

70 kg de truites et ombles produits par an

Le premier objectif du dispositif aquaponique « truites aquaponiques » est la production de salmonidés. Il est conçu pour atteindre une densité maximale de 25 kg par m3. Ceci permet d’élever simultanément 60 kg de poissons de deux à trois ans dans deux bassins de 1200 litres chacun. Ces bassins accueillent en décembre-janvier, les truites et ombles de 2 ans élevés dans les bassins de 500 litres (20 truites de 800 g et 30 ombles de 600 g). A la fin de la troisième année les truites atteignent un poids compris entre 2 et 3 kg, et les ombles entre 1.5 et 2 kg.

Les truites se plaisent dans cet environnement. Si bien qu’elles produisent des oeufs matures. Les pertes sont très rares dans le dispositif actuel et liées à des oublis (1 en 2019 par saut hors du bassin). Elles sont abattues avec la méthode ikejimé dès la sortie du bassin. Puis elles sont préparées en filets désarêtés avec un rendement de 50%. Les pertes sur saumon de fontaine sont plus importantes et dépendent de la qualité de gestion des stress d’élevage.

Un biofiltre surdimensionné

L’épuration de l’eau est assurée par un bac de 10 m2 pour 25 cm de profondeur, rempli de graviers non calcaires de 10-15 mm. Les graviers de couleur sombre contribuent à réchauffer l’eau en hiver et au printemps lorsque les végétaux ne sont pas couvrants. En été, un paillage avec 6 cm de laine de mouton limite le réchauffement. Les graviers servent de support aux bactéries et les légumes prélèvent les éléments minéraux rendus disponibles par l’action des bactéries. Deux marées par heure sont régulées par un tuyau d’évacuation calibré. L’eau retourne en continu dans les bassins à truites.

Ce très gros biobiltre n’a pas été nettoyé depuis 7 ans de fonctionnement. Il ne présente aucun signe de colmatage massif ou de réduction de la vitesse de circulation de l’eau. Mais on commence à voir quelques petits ams de boues solides. A surveiller en fopnction de l’activité des vers de compost. Un brassage profond des graviers lors de l’arrachage des légumes permet d’enlever un maximum de racines et évite l’agrégation des graviers. De même, des vers de compost décomposent les quelques racines restées dans les graviers. Par ailleurs, les filtres utilisés en amont, bien que rudimentaires, sont très efficaces.

Les truites de 2 à 3 ans sont nourries à 0.7% du poids vif et les ombles à 0.6% avec un aliment à 44% de protéines. Ce qui, à pleine charge représente 390 g d’aliment. Avec 10 m2 de culture, le RTA calculé est de 39 g, ce qui permet d’envisager des cultures très exigeantes, ou une extension de 5 m2 de culture pour un RTA de 25.

100 kg de légumes récoltés par an sur 10 m2 de bac avec graviers

La production de légumes est diversifiée. Un rang de fraisiers de 10 mètres de long, qui occupe environ 2 m2 en bordure de bac produit 25 à 30 kg de fraises . Un rang de choux qui occupe également 2 m2 une vingtaine de kg. De nombreux légumes, poireaux, radis, navets, concombres, courgettes, tomates, basilic, cresson, haricots, céleris raves, betteraves rouges, salades, occupent alternativement les 6 m2 restants pour un rendement de 60 à 100 kg selon le soin apporté à la production de plants et aux contre plantations . La production totale de légumes atteint facilement les 110 kg.

Par ailleurs, l’eau étant très calcaire (pH 7.8 à 8) et dépourvue de potassium, il faut traiter les carences. Un apport tous les 15 jours de 100 cc de chélate de fer DTPA à 6% et 100 g de sulfate de potassium prévient les carences.

Enfin, la surveillance des agresseurs est de rigueur. D’abord, les premiers foyers de pucerons et les premières noctuelles sont éliminés manuellement. Ensuite, la présence dans le bac de culture, de crapauds, musaraignes, coccinelles, araignées, syrphes et micro hyménoptères, permet de contrôler les agresseurs.

Reste le problème de la fécondation qu’il faut parfois soutenir au tout début du printemps avant que les abeilles ne trouvent le chemin de la serre.

Une circulation d’eau sécurisée

Une prise électrique programmable, une pompe et un trop plein calibré maintiennent un débit permanent. Par sécurité, les siphons automatiques, trop aléatoires, ont été abandonnés. De plus, deux trop-pleins dans le bac de culture garantissent l’absence de débordement. Pour éviter l’obturation des évacuations ou le blocage des flotteurs-interrupteurs, des grilles protègent les bassins contre l’intrusion des grenouilles et crapauds et contre les feuilles mortes et les graines d’érables situés à proximité. Et des trop-pleins de sécurité dans les bassins à truites protègent contre les débordements intempestifs. Enfin, un rajout régulier d’eau compense l’évapotranspiration. Toutefois le dispositif aquaponique permet de fonctionner avec un déficit en eau de 400 litres, ce qui représente 10 jours d’évapotranspiration non compensée. Partir huit jours en vacances sans aucune surveillance ne pose aucun problème avec une telle résilience.

Une remarque : les aquaponistes préconisent un débit qui renouvelle une à deux fois le volume du bassin en 1 heure. Cependant, le dispositif aquaponique mis en place fonctionne bien avec seulement 0.7 fois le volume du bassin par heure, bien en deçà des préconisations.

Une eau claire

Pour obtenir une eau claire, il faut des bassins autonettoyants et des filtres capables de retenir les déjections solides des truites. C’est pourquoi, les bassins rectangulaires ont une légère pente vers la canne d’évacuation avec l’orifice d’évacuation situé à 2 cm du fond. Les filtres sont simples avec un filtre à filets et un filtre à graviers, faciles à nettoyer et à surveiller. Le filtre à filets est nettoyé une fois par an . Le filtre à gravier est nettoyé tous les 15 jours environ.

Une régulation de la température de l’eau à tous les étages

La truite arc en ciel commence à stresser quand la température de l’eau atteint 22° CLa température létale est de 26-27°C sous réserve d’une tr-_s bonne aération. Comparativement, l’omble de fontaine concède 2 à 3° C : Stress dès 19°. Mortalité à 24°. De nombreuses options permettent d’atteindre cet objectif :

– bassins, filtres et bassin tampon enterrés au nord d’un mur.

– bassins, filtres et bassin tampon couverts par couvercle étanche à l’air avec isolant et réflecteur pour renvoyer les rayons du soleil. Fermeture des bassins par grands froids ou par très grande chaleur.

– tuyaux de circulation d’eau isolés et débouchant sous un coffrage isolé.

– serre orientée nord-sud avec de larges ouvertures automatiques, des panneaux retirés en été

– Bordures des bacs de culture isolées avec matériaux blancs

L’ensemble de ces choix permet de maintenir majoritairement la température de l’eau au-dessus de 6°C en hiver et en dessous de 22° en été. Ce ui convient pour les truites mais pas pour les ombles de fontaine. Pour les journées où la température risque de passer en dessous de 6° ou au-dessus de 19°, un dispositif de géothermie directe (géocooling) peut être mis en marche.

La configuration en place convient pour les truites. En 2019, avec une canicule jusqu’à 40° le jour et 27° la nuit, le système de refroidissement a fonctionné 5 jours (120 heures) avec une température contenue entre 20-21°. La présence d’un bassin d’ombles pose plus de problème et une capacité de découplage serait appréciable.

L’aération de l’eau par airlift : un point clé

L’aération par bulleur simple, avec cascades ou avec effet venturi est un bon début. Mais c’est sans commune mesure avec un puissant airlift qui va brasser l’eau du fond vers la surface et créer des remous en surface affectant toute la surface du bassin. Sans compter le courant généré qui donne de l’exercice aux truites. c’est pourquoi un airlift en tuyau de 65 mm et 70 cm de longueur équipe chacun des deux bassins. Une pompe à air débitant 2400 litres d’air par heure à 70 cm de profondeur alimente les deux airlifts. Cette aération fonctionne en en continu. La pompe à air dispose d’une batterie qui prend le relais en cas de coupure de courant pendant 9 heures.

Un dispositif aquaponique économe en énergie

C’est un point généralement passé sous silence dans bon nombre de dispositifs aquaponiques. Et pourtant, c’est un point clé pour construire une aquaponie « durable ». L’indicateur est le nombre de kilowatts-heure consommés par kg de poisson produit. Au départ le système aquaponique consommait près de 30 kWh/kg de truite produit. Après optimisation, en 2019, le système consomme environ 6 kWh/kg de truite produit (380 kWh au total sur l’année). A ce niveau, il est possible de faire face aux besoins avec une installation solaire. Seul le coût de l’investissement est dissuasif lorsque l’on dispose de kWh à 0.22 €!

Un dispositif aquaponique économe en eau

Certains systèmes aquaponiques renouvellent 10% de leur eau par jour quand d’autres sont à moins de 1%. Comme pour l’énergie, une aquaponie durable consommera peu d’eau pour tendre vers l’autonomie. Toutefois, il faudrait respecter un minimum fixé à 200 l d’eau neuve par kg d’aliment distribué. Soit 80 litres au plus haut des besoins. Ce qui correspond à environ 15 m3/an compte ten de la période hivernale. Or, il est vrai que les 50 m2 de toiture de la serre pourraient collecter 15 m3 en hiver avec 300 mm de pluie. Mais par facilité, c’est un puits qui fournit l’eau neuve nécessaire au renouvellement.

Bonjour Monsieur JC Goudeau,

je vous remercie pour le partage de votre travail, très constructif pour les débutants et encourageant surtout!

j’ai besoin d’un conseil de votre part, j’ai deux bassins de 2ooolitres chacun, je veux lancé une activité pareille , j’ai du tilapia aussi

pourriez vous m’orienter sur le dimensionnement de mon dispositif , et quel type d’aquaponie vous me conseiller

je vous remercie d’avance et bonne continuation

Bonjour, désolé, je ne suis pas compétent sur l’aquaponie avec tilapia

Bonjour je suis très interesse par ce que vous faites et je voudrais savoir pour le même nombres de truites que vous mettais dans 1,3m2 on peut les mettre dans 3 m2 d’eau afin qu’elle ai plus de place ou le système ne pourrait pas fonctionner

Bonjour, si vous installez 20 kg de truites (40 truites de 500 g) dans 3 mètres cube d’eau au lieu d’1.3, vous n’aurez pas de problème pour la production de poisson. En revanche il faudra un peu plus de temps au démarrage pour atteindre une concentration en nitrates satisfaisante (1 à 2 mois au lieu de 15 jours à 1 mois). Donc c’est faisable.

bonjour merci de nous partager Votre savoir et vos explications sont très claires . Je possède un système copié du site https://teca.apps.fao.org/teca/fr/technologies/8630 avec une cuve ibc de 1000l et 2 bidons de 220l pour les filtres mécanique et biologique ,mais malgré mon dispositif je n’arrive pas a nettoyer les sédiments au fond de la cuve .Pouvez vous m’aider .Merci

Bonjour, l’auto nettoyage d’une cuve dépend de plusieurs points:

– le volume et la taille des poissons qui, par leurs déplacements, doivent légèrement déplacer les déjections posées sur le fond de la cuve. En cas de chargement insuffisant, nettement inférieur à 10 kg par m3, il peut y avoir accumulation de fèces sur le fond du bassin.

– la forme du bassin : un bassin rond est plus « nettoyant qu’un bassin carré.

– la forme du fond : un fond plat et légèrement incliné vers le tuyau d’évacuation est plus « nettoyant » qu »un fond bosselé et rigoureusement horizontal

– le débit circulant de l’eau : 1 volume de bassin par heure est davantage « nettoyant » qu’un demi bassin par heure.

– et SURTOUT un tuyau d’évacuation qui plonge jusqu’au fond du bassin, à 2 cm du fond. Ce qui assure une aspiration de tout les fèces déplacés par les poissons. Ce tuyau est ouvert au sommet, au dessus de la surface en utilisant un T par exemple, de façon à éviter tout fonctionnement en mode siphon.

Merci de dire si cela vous aide à résoudre le problème.

Une vrai mine d’info ce blog merci.

petite question ; l’aquaponie à grande échelle serais finalement contre-productifs compte tenus des charges ?

Bonjour, la question du modèle économique pour une unité de production aquaponique est difficile et nous manquons de recul en France métropolitaine. Il y a quelques pionniers qui font le pari d’unités de plus de 1500 m2 de cultures et plus de 20 tonnes de poissons produits à l’année. Mais le financement est biaisé par l’attractivité du concept qui permet des levées de fonds généreuses pour les jeunes startups. Et d’autres métiers sont souvent adossés comme la formation, le conseil ou la création de boutique de matériel et intrants. Et pour finir, la valorisation des produits aquaponiques est très fragile, tant en volume écoulé qu’en niveau de prix. Certes la demande en poissons est de plus en plus importante, mais la production étrangère à prix attractif l’est également. Et ce raisonnement vaut également pour les petites unités où le facteur humain devient vite limitant compte tenu de tous les métiers qu’il faut maîtriser : maraîcher, pisciculteur, transformateur de produits alimentaires, commercial, gestionnaire… Comme vous le voyez, je suis dubitatif! C’est pourquoi je participerai avec grand intérêt à la seconde édition du salon de l’aquaponie en Mayenne, le 14 décembre prochain.

Génial ce système.

Bravo et merci’

Petite question dans quelle région êtes vous ?

Sud Vendée

Merci pour votre précieux blog

nous commençons un système on a :

un bac de 2500 litre

un filtre a de 300 l avec des graviers l’eau arrive au fond et ressort en haut

un filtre a filet.

un puisard avec une pompe qui évacue l’eau toute les 4 min environ, une partie retourne dans le bac à poissons, le reste va dans

1 tube nft avec 40 petit panier avec des billes d’argile et après l’eau arrive dans 2 bacs avec des billes d’argile .

pour le moment on a des petits poissons pris dans l’étang d’un voisin..

on veux y mettre des truites.. le bac a poisson est situé dans un local pas très lumineux mais très frais l’eau ( eau à 14 dégréé actuellement ). les plantes sont situées dans une serre collée au bâtiment.. Voilà, on débute, toutes les remarques et conseils sont les bienvenus. Merci !

les mesures de notre eau sont :

on se demande si les mesures de l’eau ne sont pas trop mauvaises

on se demande aussi si les truites auront assez de lumière ( le local à 2 fenêtres pas trop grandes.)

comment s’assurer que l’eau sera assez oxygénée (on a deux petits bulleurs)

est-ce que le système ntf doit tourner en continu ou 2 min sur 4 min ça suffit ?

Merci d’avance pour vos remarques et commentaires !!

Bonjour,

Vous avez oublié les paramètres de l’eau dans votre message « Les mesures de notre eau sont : ? »

Pour la lumière, aucun problème, la truite recherche un environnement sombre pour se protéger.

L’oxygénation est capitale. Quel est le débit en air des bulleurs ?

Je ne connais pas le système NFT. Il n’est pas très compatible avec la truite car il se comporte comme un radiateur. Sauf à l’isoler pour limiter le phénomène. Je pense que 2 mn de fonctionnement toutes les 4 minutes devraient suffire mais je n’ai aucune certitude. Il faut essayer pour savoir.

Bonjour Jean-Claude

bravo pour cette installation et tout le travail de documentation minutieux que vous avez réalisé et partagé!

Bonne continuation

Richard

Merci! Et vous Richard, avez-vous un projet en cours ou en vue?

oui, je suis en train de construire une ferme aquaponique de 1000m2 dans les Yvelines à Saint-Nom-La-Bretèche.

Je n’ai pas réalisé de blog, mais je partage mes avancées sur Facebook. Ma page est Fish’n’vegs.

Au plaisir

Bonjour,

Bravo pour votre blog incroyablement détaillé et votre belle realisation.

Je reflechi a un projet similaire en Haute Savoie et compte bien m’inspirer de vos travaux:

L’idée est une serre enterrée sur 3 faces (on ne manque pas de terrain pentu ici) exposée sud avec 2 bacs d’élevage a l’intérieur où j’envisage de la perche ou du saumon de fontaine dans l’un et une espèce herbivore genre carpe dans l’autre (pour des raisons de facilité a la nourrir) plus un grand bac peu profond d’écrevisses a l’extérieur.

Sachant que je vise une densité plus faible que vous je pense me « contenter » de 5m2 de bacs de culture et 12m2 de culture en terre.

La question que je me pose est la suivante:

Sachant qu’a 900m d’altitude le froid peut être problématique j’envisage d’utiliser comme bassin des cuves IBC noires semi encastrées dans le mur arrière pour qu’en hiver elles captent la chaleur du soleil et génèrent une inertie beneficiable a ma serre.

Et pour éviter la surchauffe je pensais en été alimenter les cuves d’élevage avec l’eau de ma source et la rejeter en sortie de bac de culture (ce n’est pas une réelle consommation d’eau puisque de toute façon elle est captée et tout ce qui n’est pas utilisé est evacué vers un ruisseau.)

A moins que je ne tourne toute l’année comme ca.

Est ce que je perdrais en efficacité avec cette eau traversante ou est ce que de toute façon les legumes auront deja prélevé tout ce qu’il y a à prélever?

J’espère avoir été clair dans ma question.

merci de votre aide.

Bonjour,

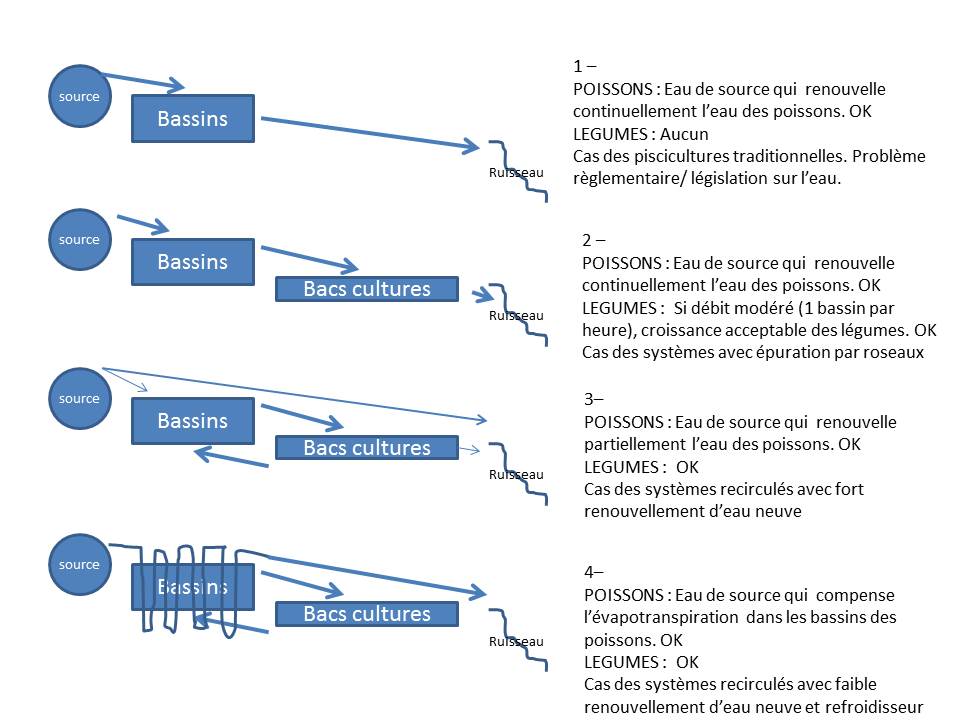

Ci dessous un schéma pour analyser votre question telle que je la comprends. Supposons une source de montagne à 10° toute l’année, constamment alimentée. En été elle permet de refroidir les cuves installées dans la serre orientée sud, soit par circulation directe d’eau neuve (cas 2), soit par échangeur (cas 4). En hiver la circulation de l’eau neuve doit être ralentie pour permettre le réchauffement des cuves (12° ?). Sinon la serre, la nuit, sera à la température de la source (10°). J’opterai donc pour la solution n°3, qui avec des vannes bien placées peut fonctionner comme la solution n° 2. La croissance des légumes sera peut-être légèrement diminuée par rapport au système 4 mais les poissons seront dans de bien meilleures conditions d’élevage. Prévoir un écran blanc à poser devant les bacs noirs en été.

Bonjour,

Merci pour votre réponse parfaitement claire, C’est exactement ce que j’avais en tete cas 2 en été et cas 3, voir circuit fermé traditionnel, en hiver avec des vannes et des écrans devant les cuves l’été.

Je ne manquerais pas de vous faire un retour sur ce que ca donne (mais ca ne sera pas avant un moment parce que j’en suis encore a la construction de la maison, je prévoie juste le terrassement et les réseaux des maintenant)

Encore une foi merci

Frank

Félicitations !

Merci pour le partage de votre expérience .

J’ai également un projet de système aquaponique , que je compte

démarrer au printemps .

Il seras composé de 8 bacs de cultures de 1.2 mètres carrés ( cuves IBC découpées ) .De 3 cuves IBC de 1 mètre cube dont 2 pour les poissons ( truites et lottes d’eau douce, et la troisième , pour des écrevisses .

Une cuve ibc de reprise pour alimenter les bacs de cultures et je dispose aussi d’une citerne en béton de 22 mètres cubes enterrée a plus de 1 mètre de profondeur qui serviras

aussi de cuve de reprise , grâce a cette cuve je pourrai résoudre les problèmes thermiques celle-ci , est très stable en température ( 13 à 14 degrés ) le système seras dédoublé une pompe dans la cuve de reprise hydroponique , et une autre dans la citerne en béton . Les cuves aquacoles , 4 bacs de cultures , et le bac de reprise hydroponique seront à l’extérieur , tout seras isolés contrent les variations de températures , Les autres bacs de cultures seront dans la serre , qui a été construite sur la citerne en béton .Heureusement , en vous lisant , je me rend compte que j’étais parti sur des débits d’eau beaucoup trop élevés .

En vous remercient d’avance , je serais heureux de connaître vos impressions , et toutes les critiques positives ou négatives de mon projet .

Bien à Vous .

Daniel Jaminet .

Bonjour Daniel,

Bravo pour votre projet. C’est très clair et bien pensé. J’ai 3 remarques:

– le renouvellement de 0.6 fois le volume d’eau des bassins par heure est une limite basse. Pour plus de sécurité, mieux vaut opter pour 1 fois par heure.

– je ne connais pas la lotte d’eau douce : je suppose que vous avez une possibilité d’approvisionnement local pour renouveler le poisson.

– ne pas utiliser la réserve d’eau en direct dans le circuit si vous avez un objectif de production de légumes. En effet, ce seait très bien pour les poissons, mais cela revient à diluer les éléments minéraux dans environ 25 m3 d’eau (la réserve + le système). En revanche utiliser cette eau fraîche pour compenser l’évaporation et les pertes en été serait un premier levier. Ou mieux, créer un circuit indépendant avec serpentin d’échange thermique. Ce dispositif fonctionera sur une durée qu’il est difficile à calculer. Très grossièrement, passer une masse de 20 m3 de 13 ° à 23° compensera une masse de 5 m3 qui tente de s’élever de 22° à 26° quelques jours dans l’année, auquel il faut ajouter l’éffet tampon du sol autour de la cuve (20% ? 50 % ?) Soit au moins une quinzaine de jours de canicule, ce qui devrait suffire.

Bonne continuation pour votre projet.

Bonjour,

Beau projet effectivement,

Je suis du même avis que Jean Claude.

Ne pas introduire l’eau de la cuve dans le circuit.

Je ne connais pas la lottes donc pas d’avis.

Par contre l’écrevisse oui. Pour moi un élevage dans une cuve n’est pas idéal voir pas envisageable. Ils leurs faut de la surface. et dans une cuve vous arriverez à élever que quelques couples seulement. Et ils vont se battre tout le temps.

Pour moi il vaut mieux partager les poissons du système dans les 3 cuves.

Bonjour Monsieur Goudeau ;

Un grand merci pour vos commentaire et vos judicieux conseils .

Je me suis probablement mal expliqué , je ne comptait pas envoyer l’eau de retour des poisons vers la citerne de 20 mètres cubes , mais via un filtre et puis une cuve de 1 mètre cube . De cette cuve , l’eau partirait vers les bacs de cultures et puis retournerait vers la citerne . je crois que le système pourrait être assimilé , à un système semis-découplé .

La citerne uniquement pour alimenter les poisons , et la cuve contenant l’eau de retour des poisons pour alimenter les bacs de cultures .

Pour plus de clarté , je compte réaliser un plan du système et vous l’envoyé .

Une nouvelle fois , un grand merci et les critiques de mon projet sont les bienvenues .

Bien à Vous ;

Daniel Jaminet .

Bonjour Truite26 .

Un grand merci pour vos commentaire et vos conseils .

Je vais suivre votre conseil en ce qui concerne les écrevisses , j’abandonne cette idée .

En ce qui concerne la lotte d’eau douce (lota lota ) qui fait partie de la famille des morues,

il semblerait que la chair est d’excellente qualité ainsi que son foie , ( quelques informations trouvées sur la toile ) .

Je compte approvisionner à la Pisciculture le Cheneau près de Namur seul éleveur de lottes

d’eau douce en Wallonie .

Bien à Vous .

Daniel Jaminet

Bonjour Jean-Claude.

Super article comme prévus.

Les illustrations par vidéo sont top.

Vous avez répondu à une question très importante et qui me pose problème.

J’ai la même eau « l’eau étant très calcaire (pH 7.8 à 8) et dépourvue de potassium » Merci pour la solution 😉

Vivement l’écloserie ^^

Au plaisir

Merci Valentin. Oui, vivement les tests sur l’écloserie!

Bravo .

Il faut peut-être penser à produire aussi des larves de la mouche soldat noir , et c est plus rapide que les vers de farine.

Merci pour le partage de votre expérience, c’est passionnant ! Le reste d’entrant pour la nourriture des poissons ne vous coute pas trop cher ?

Les granulés sont achetés chez le pisciculteur qui me fournit les truites au prix coutant (1.7 € le kg). Pour 1.2 kg de granulé pour produire 1 kg de tuite et pour 7 kWh à 0.15€ par kg de truite, plus la truitelle de départ à 0.70 € cela fait une dépense de 3.80 € pour une truite d’1 kg. C’est acceptable pour un particulier. Complètement irréaliste pour un professionnel qui va devoir amortir son installation, et faire face à une ribambelle de charges fixes (assurances, frais financiers, coüts de mise en marché, laboratoire, comptabilité, impôts, charges sociales,….). Sauf à très bien vendre sur un marché de niche! Y compris les légumes(2 à 4 kg de légumes par kg de truite selon technicité).