L’augmentation du tarif électrique et les risques de coupures d’alimentation menacent les systèmes aquaponiques. Concevoir des systèmes domestiques avec une unique pompe à air est une piste à explorer. Et si possible en utilisant une pompe à air avec batterie de secours intégrée, procurant une autonomie de plusieurs heures. Voici un retour sur la réalisation d’un module aquaponique on ne peut plus simple. Ce système permet l’élevage des salmonidés, avec une production de légumes associée. Il est aisé à construire, bon marché, simple à comprendre, économe en énergie, protégé des coupures électriques, stable thermiquement et nécessitant très peu d’entretien.

Le principe est illustré dans cet article avec un bassin de 70 litres tout enterré, qui fonctionne depuis deux ans. Au delà de cette version d’étude, la production significative de salmonidés commence avec des bassins de 300 litres, ou mieux, de 500 litres à 1000 litres. T’air eau propose une version très proche avec un bassin de 500 litres également enterré.

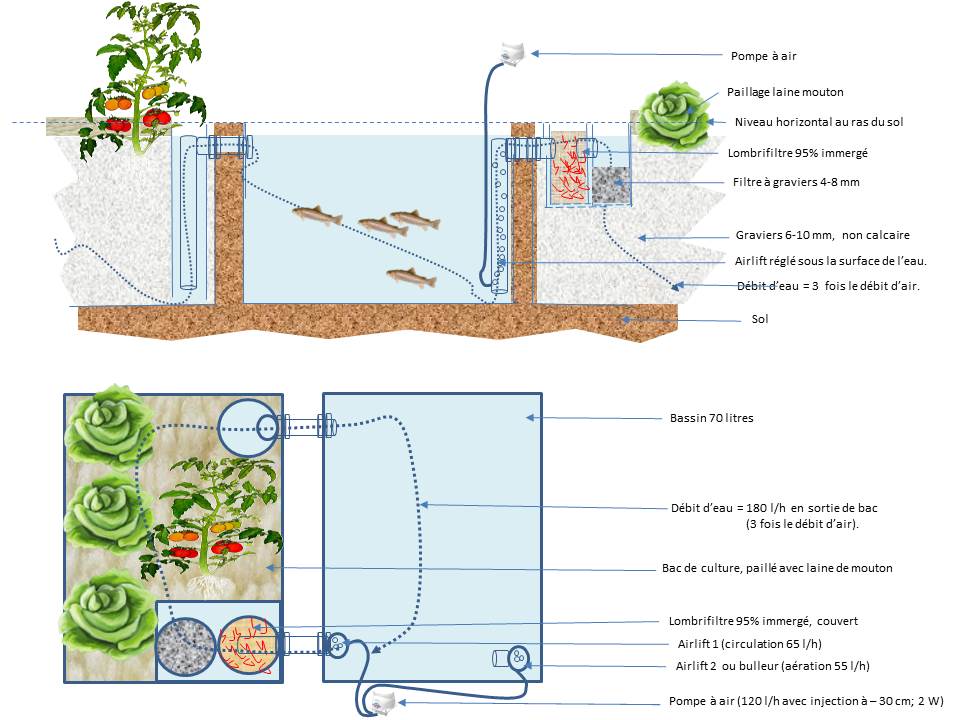

Un module avec bassin et bac de culture au même niveau

Le bassin à poissons et le bac de culture sont enterrés. Les bords supérieurs des deux éléments sont placés sur le même plan horizontal. Cette horizontalité ne doit pas se modifier lors du remplissage du bassin et du bac de culture.

Une seule pompe à air, pas de pompe à eau

La suppression de la pompe à eau et la conservation d’une unique pompe à air réduit la consommation d’énergie. L’eau circule grâce à un airlift alimenté en grosses bulles. Et l’aération provient d’un bulleur ou d’un second airlift alimenté avec de petites bulles pour améliorer le transfert de l’oxygène de l’air vers l’eau.

Le calcul de l’airlift dédié à la circulation de l’eau utilise un simulateur. Ce qui donne approximativement : 25 mm pour un bassin de 70 litres, 63 mm pour un bassin de 500 litres, 80 mm pour un bassin de 1000 litres. Le sommet de l’airlift affleure au niveau du miroir d’eau. Nous obtenons donc un airlift totalement immergé.

Ainsi un airlift de 30 cm, avec un diamètre de 22 mm intérieur, avec un débit d’air injecté de 65 litres par heure, débite 380 litres d’eau par heure en sortie d’airlift. Compte tenu des freins à l’écoulement (coudes, filtre à filet, filtre à graviers, graviers du bac de culture), ce débit en sortie de bac de culture est divisé par 2, soit 180 litres/heure correspondant à deux bassins et demi par heure. Ce qui laisse de la marge pour une baisse de débit liée à l’évaporation de l’eau ou à l’encrassement des filtres.

circulation et aération

avec 9 heures d’autonomie

Mesurer un débit d’eau sous le miroir d’eau

Un petit montage permet de mesurer le débit d’un tuyau totalement immergé. Un sac plastique est collé autour d’un tuyau adaptable sur la sortie d’eau à mesurer. Le tuyau est prolongé à l’intérieur du sac par un dispositif qui évite la réduction du débit par le sac lui même (ici un goulot de bouteille plastique). Le sac est fermé partiellement avec du ruban adhésif afin d’empêcher une entrée d’eau externe. La partie non fermée permet à l’air de s’échapper au fur et à mesure du remplissage. Le volume d’eau est collecté pendant un temps donné, puis mesuré. On en déduit un débit horaire.

Des filtres pour éviter l’encrassement du biofiltre

Deux filtres permettent de capter les fèces solides. Un lombrifiltre immergé constitué de filets, héberge une population de vers de compost. Ainsi le nettoyage de ce lombrifitre se raréfie, une fois l’équilibre atteint. Un filtre à petits graviers (4-8 mm) complète le dispositif de filtration et sert de témoin pour vérifier l’efficacité du filtre à filets. Pour les plus gros systèmes, les résidus de boues sont minéralisés dans un fût à part avec réintroduction du surnageant dans le système (vidéo Chris Pagns).

Un biofiltre à l’économie

Le plus simple est de remplir le bac de culture avec des billes d’argile. Mais c’est aussi le choix le plus coûteux (0.30 € par litre). Des graviers non calcaire 6-10 mm sont une solution de remplacement (0.05 € par litre). Prévoir un volume d’au moins 30 % du bassin, et jusqu’à 100%. Pour une aquaponie à dominante piscicole, opter pour un biofiltre profond (exemple de T’air eau). Pour une installation équilibrée entre compartiments poisson et culture, installer des bacs de 25 à 30 cm de profondeur sur une surface adaptée à la ration journalière des poissons (RTA de 25 g d’aliment truite par m2 de culture, par exemple).

La phase de cyclage (contrôlée par observation successive du pic de nitrite puis de la montée des nitrates) installe les bactéries utiles à la transformation de l’ammoniaque produit par les poissons. Par construction du module, il y a 4 cm de graviers non inondés en surface.

Remarque : pour les systèmes 100% enterrés, la surface cultivée est au niveau du sol et non surélevée. C’est le prix à payer pour améliorer la maîtrise thermique.

De la laine de mouton pour pailler le bac de culture

Le paillage du bac de culture avec de la laine de mouton sur 8 cm d’épaisseur réduit les échanges thermiques et plus particulièrement protège des rayons directs du soleil. Bon marché, 1 kg de laine coûte 0.20€ et permet de recouvrir 1 m2 de bac de culture. Cette matière est facilement déplaçable et permet de combler les trous de végétation suite aux récoltes. Posée sur des graviers secs, elle reste stable et ne se décompose pas. Cette couverture limite les amplitudes thermiques: moins de réchauffement le jour… mais aussi moins de refroidissement la nuit.

Une couverture du bassin adaptée

La couverture du bassin doit remplir six fonctions :

– être solide pour éviter tout accident avec les enfants;

– procurer un minimum de lumière aux poisson sans effet de serre sur le hublot;

– isoler fortement le bassin pour minimiser les transferts thermiques;

– empêcher les poissons de sauter hors du bassin;

– faciliter le nourrissage des poissons et la surveillance;

– s’intégrer dans le paysage.

Les quatre points clés pour la construction du module

Une fois le volume du bassin choisi:

– installer bassin et bac rigoureusement à l’horizontal et sur un même niveau. Percer les passages de tuyau à la même distance du bord supérieur en laissant 4 cm de sec.

– choisir une pompe à air à membrane qui délivre au moins 1.5 volume d’air en fond de bassin, au regard du volume d’eau . Par exemple, pour un bassin de 300 litres, au moins 450 litres d’air injectables en fond de bassin.

– choisir un diamètre d’airlift qui maximise le débit d’eau avec une sortie sous le miroir d’eau (airlift immergé). Utiliser le calculateur pour définir ce diamètre.

– installer un volume de biofiltre (bille d’argile, graviers) d’au moins 1/3 du volume du bassin, jusqu’à 1 fois le volume du bassin.

Performances

Un bassin de 500 litres va produire sans forcer 20 kg de truites par an et 15 à 30 kg de légumes selon la surface de culture installée. Pour cela, il faut prévoir un sac d’aliment de 20 kg à l’année si l’on ne donne pas d’aliment naturel, et une consommation électrique qui avoisine les 96 kWh par an (Pompe à air de 11 watts; 19 €). Soit 4.8 kWh par kg de truite produit. En intensifiant la production piscicole de truites portions, avec 25 kg de chargement par m3 toute l’année et une alimentation à 1% du poids vif, il est possible d’approcher les 40 kg de production pour un bassin de 500 litres pour la même consommation d’énergie. Et donc d’atteindre les 2.4 kWh par kg de poisson produit.

Un bassin de 70 litres permet de maintenir des vifs tout au long de l’année pour les pêcheurs de carnassiers, pour 17 kWh par an (Pompe à air de 2 watts ; 3 €). Avec quelques aménagements, on peut également l’utiliser pour la phase d’incubation d’œufs de salmonidés.

Côté température, ce module de 70 litres n’a pas dépassé les 24°C en été 2022, sans refroidisseur. Et équipé d’une zone de refroidissement nocturne, la température de l’eau est restée en deçà des 21°C. (sur modèles de 70 litres et 500 litres)

Prix de revient d’un module en autoconstruction

Module avec bassin de 500 litres: 260 € à 330 €

(soit 520 € à 660 € pour une installation avec deux bassins)

- 1 cuve de 500 litres : 60 €

- 1 bac 50 litres +2 seaux : 15 €

- 2 m de tuyau en 63 mm : 5 €

- 2 coudes 63 mm : 4 €

- 4 passe parois (uniseal ) : 16 €

- Tuyaux d’amenée d’air+ robinets : 5 €

- 1 pompe air (besoin de 750 litres à 0.75m) : 50 € (120 € si pompe avec autonomie de 9 heures)

- 12 parpaings de 10 x 25 x 50 cm : 12 €

- 6 m2 de bâche bassin PVC 0.5 mm : 15 €

- 0.5 m3 de graviers 6-10 mm : 25 €

- 1 plaques isolantes 120 x 60 cm; 40 mm : 5 €

- 4 kg de laine de mouton: 1 €

- Filets à oiseaux : 10 €

- Bois pour bardage: 30 €

- Divers (visserie) : 7 €

Module de démonstration avec bassin de 70 litres: 80 € à 120 €

- Un bac plastique alimentaire 70 l: 12 €

- Un second bac plastique alimentaire 50% plus petit 35 l: 8 €

- Un bac plastique pour installer les filtres: 8 €

- 1 m de tuyau diamètre 25 mm et 2 coudes 90°: 10 €

- Une pompe à air: 26 € (66 € si modèle avec batterie et 9 h d’autonomie)

- 2m tuyau 6 mm: 1 €

- 2 sacs de graviers: 5 €

- 2 bouteilles plastique de récupération et un filet emballage: 0 €

- Bois pour bardage: 10 €

Autres versions à partir de ce module de base

Déclinable en différents volumes de bassins, une version hors sol sur terrasse est possible avec un bardage bois et 15 cm d’isolant. Nous verrons dans un autre article, une seconde version d’étude, enrichie d’une zone de culture découplable et d’une zone de refroidissement nocturne également découplable.

Bonjour,

J’envisage de réaliser un bassin « carpettes-gardons » avec bac de culture associé en coupant une cuve 1000L ibc en 2 pour me faire 2 cuves de 500 litres environ. Je voudrais les relier d’après « modèle simplississime » pour économiser de l’énergie.

Deux airlifts de 63mm seraient-ils suffisants selon vos recommandations sachant que la profondeur des deux cuves sera d’à peine 50 cm ? Si oui, quelle pompe à air me conseilleriez-vous ?

J’envisage de laisser un accès libre au bassin à poissons pour un couple de canards. Pensez vous qu’il faudrait réduire la population de poissons etant donné que les oiseaux apporteront quelques déjections supplémentzires certainement ?

Merci pour vos réponses.

Bonjour, Ne pas couper l’IBC par le milieu. Choisir plutôt 65- 35. Ainsi le bassin de 65 cm pourra profiter d’un airlift plus puissant et les 35 cm du bac de culture avec 5 cm de sec seront suffisants pour toutes cultures. L’airlift dédié à la circulation de l’eau sera en tuyau de diamètre extérieur 50 mm avec un débit d’air injecté via un bulleur inséré dans le tuyau de l’ordre de 200 litres/heure. Le tuyau de retour sera en diamètre supérieur de 63 mm. Il n’y a pas besoin d’un second airlift compte tenu du type de poisson élevé. Choisir une pompe à air avec une pression de fonctionnement au moins égale à 2 kPa et un débit à vide d’au moins 1000 litres d’air par heure et un variateur pour le réglage du débit et ainsi réduire la consommation. J’ai un système qui est très voisin de cette configuration qui fonctionne avec un CQ3000 réglé à 8 W pour des ombles de fontaine. Je pense que pour des cyprinidés 4 W suffiront.

Je ne pense pas que quelques déjections d’un couple de canards doivent être prises en compte dans le fonctionnement. En revanche qui dit accès libre aux canards dit bassin découvert, donc exposé à la lumière et au soleil, donc algues et montée en température. Sans parler des risques sanitaires. A tester et à modifier selon expérience.

Bonjour, j’ose enfin vous laisser un commentaire avec une partie de mes questions .

Est il possible de moduler ce systeme avec 3 bacs :

A: 1 bac de 500L pour les truites adultes ( rond comme ceux utilisés par FPG )

B: 1 bac de 500 L d’une forme legerement moins profonde pour la surfce de culture

C: 1 bac de 300 L même principe que le 1er, pour des truites juveniles?

Ces 3 bacs pourraient ils etre liés par des pompes a air comme dans le systeme terre eau ?

Dans le cas où un tel echange d’eau entre les 3 bacs serait possible, quid de la filtration ?

Faut il alors prevoir de vider regulierement le media filtrant du bac B ou peut on creer un espace de filtration ( mousse ou filet) a l’interieur des bacs A et C

De plus, est il possible de trouver en ligne les plans d’un systeme enterré a 2 bacs : l’installation pour ce système en 500L?

J’avais lu ailleurs de Thimotée les laissez accessible sur son site mais impossibe de les trouver.

Partagez vousvos plans ?

Merci, Ann Onyme

Bonjour,

Compte tenu des questions posées, je préfère passer en mode email pour y répondre (sans doute en plusieurs fois).

Bonjour,

Je serai intéressé également par les réponses que vous avez apportées à Ann Onyme sur la possibilité de relier 3 bacs ensemble pour avoir la possibilité de séparer jeunes truites et truites plus grosses. Verriez-vous un inconvénient à me transférer la réponse que vous lui avez fait parvenir ? Merci

Bonjour, ci après copie d’une partie de la réponse. Je vous fais suivre copie du mail avec les pièces jointes.

« Les plans de t’air eau (1 seul schéma) sont disponibles sur ce site , en milieu de la page : https://www.taireau.fr/

L’élaboration d’un système personnalisé suppose de partir d’une base classique en aquaponie (type Adanat) : deux bassins enterrés et isolés en surface, une pompe à eau avec un débit d’un volume de bassin par heure au minimum, un filtre pression, un biofiltre isolé surélevé, un système de refroidissement. Puis de faire évoluer cette base par rapport à ses objectifs. Ainsi, deux bacs ronds de 500 litres et 300 litres, enterrés et isolés sur les 30 premiers cm, avec un couvercle isolant type t’air eau. Chaque bassin est doté d’un airlift qui fait circuler l’eau vers le troisième bac avec médias. En limitant le relevage à 5 cm (la hauteur du tuyau), on peut supprimer la pompe à eau. En conséquence le biofiltre est également enterré. Si l’on veut un biofiltre en hauteur, il faut soit conserver la pompe à eau, soit opter pour des bassins hors sol parfaitement isolés. La pompe à air peut être choisie avec batterie, ce qui évite d’investir dans des batteries et onduleur pour parer aux coupures de courant de moins de 9 heures. Côté biofiltre, le fait d’opter pour un biofiltre de 500 litres mais de 50 cm de profondeur seulement augmente un peu la surface du biofiltre par rapport à T’air eau, ce qui permet de positionner des filtres gravitaires à l’intérieur de ce bac qui limiteront, voir supprimeront les corvées de nettoyage du biofiltre. Ce filtres seront isolés en surface. Le reste du biofiltre correspond à une faible surface, ce qui limite les échanges thermiques et ce qui permet de garder l’eau fraîche, même en période de canicule. Le retour de l’eau vers les bassins peut se faire de deux façons : soit par gravité en partant du fond du biofiltre , soit avec le renfort d’un airlift (méthode t’air’eau). Ce projet nécessitera d’utiliser l’eau pour arroser le jardin en été afin de renouveler l’eau et abaisser la teneur en nitrates, car la surface de culture est trop petite. Mais elle est parfaite pour diminuer les échanges thermiques : il faut donc choisir. Si le biofiltre est plus grand, alors il faudra recourir à un système de refroidissement. »

Bonjour,

J’adore votre site. Merci beaucoup pour ces informations précieusesJe souhaitais savoir si les bacs en photo étaient des 500 litres ou des 70 litres car il fait grand sur les photo, même si il est indiqué 70 litres presque partout. Si on veut 2 bacs de 500 litres pour les poissons (est ce que cela a du sens, ou plutôt 300 + 500 pour avoir des petites truites puis portion) enterrés, et une bonne surface de culture (par exemple 2m x 1,5m) , peut-on toujours faire un dispositif de type airlift uniquement, ou faut-il faire un mix airlift et pompe?

En vous remerciant.

Renaud

Bonjour, merci pour le retour d’appréciation. L’article parle exclusivement d’un dispositif d’étude à base de bacs de 70 litres. La version équivalente avec 1 bassin de 500 litres est proposée par T’air eau (www.taireau.fr). Concevoir un dispositif à deux bassins en conservant une circulation par airlift est possible. Ne pas mettre les bassins en série, mais en parallèle, chacun ayant son airlift et son arrivée d’eau. Le choix entre 500 + 300 ou 500 + 500 est peu sensible. Personnellement j’opterai pour deux fois 500, ce qui évite de déplacer les truites du 300 vers le 500 lors de l’achat d’un nouveau lot de truites : stress en moins = maladies en moins! La bonne surface de culture a un inconvénient : elle contribue au réchauffement de l’eau et impose un refroidisseur. il est possible de combiner un biofiltre couplé et un second découplé, ce qui permet d’augmenter la surface de culture sans réchauffer l’eau. Un refroidissement alternatif peut alors suffire.

*

Merci beaucoup pour votre réponse. Moi qui était perdu entre les différents types de solution, je pense me diriger avec une solution évolutive de ce type, car ma terre est très dure, et j’ai envie de démarrer pas trop lentement quand même.

Etape 1: 1 bassin 500l + 1 biofiltre

Etape 1bis: Ajout d’un wicking bed. (j’espère que c’est possible à réaliser par voie gravitaire avec un biofiltre profond, mais j’ai un doute, car l’eau sera plus basse je pense que le wicking (sauf a enterrer un peu moins le bac, est ce que vous auriez une idée magique pour mettre en oeuvre quelque chose de sécuritaire et low tech dans cette situation?)

Etape 2: ajout d’un 2eme bassin 500l et connexion au biofiltre de l’étape 1, et eventuellement un biofiltre surélevé.

Pour l’étape 1, utiliser un bac 50l (comme vous suggérez) plutôt qu’un biofiltre profond me demandera beaucoup moins de travail pour creuser, par contre, y a t-il un inconvénient? J’ai l’impression que c’est plus simple à nettoyer qu’aller chercher les billes au fond d’un biofiltre type taireau, donc l’idée me plait bien. Avez vous un lien vers un bac idéal à suggérer (en terme de dimension/matière plastique compatible avec le vivant etc..) ?

Merci d’avance!

Renaud

Un projet évolutif doit être conçu dans sa version aboutie. Sinon on s’expose à des difficultés lors de l’ajout d’éléments. Donc d’emblée, imaginer le dispositif avec deux bassins enterrés et isolés sur les 40 premiers cm.Pour 1 m3 de bassins au total, il faut au moins 200 litres de médias (billes d’argile) ou 300 litres de graviers. On peut traiter ce biofiltre en mode profond ou semi profond. Avec 40 cm de profondeur ou 50 cm, il faut une surface de 0.60 à 1 m2 selon le média et selon la profondeur. Disons 0.7 m2 sur 40 cm de profondeur. Auquel il est possible de rajouter 1 wicking bed de 3 à 4 m2. Pour alimenter le wicking bed, il est préférable d’avoir la vanne à flotteur en dessous du point de prélèvement. Si le wicking bed est enterré, pas de problème. Si le wicking bed est posé sur le sol, il faudrait ne pas enterrer totalement les bassins et le biofiltre, de façon à avoir le point de prélèvement au dessus de la vanne à flotteur (et donc isoler correctement la partie hors sol). Sinon il faut utiliser une petite pompe de transfert avec un petit bac tampon de 1 litre, surélevé autant que de besoin, avec un retour du trop plein vers le bassin. Une prise programmable permet avec un fonctionnement intermittent (par exemple 5 mn toutes les deux heures. Ce qui permet de faire le plein d’eau dans le wicking bed, avec retour de l’excédent vers le bassin lorsque le wicking bed est plein. La petite taille de ce petit dispositif et le faible temps de fonctionnement sera sans incidence thermique sur le bassin des poissons.

Ah oui bien vu, merci beaucoup pour votre réponse. Je vais concevoir tout ça en suivant vos conseils.

Bonjour Jean-Claude, j’ai finalement décidé de partir sur ce genre de système à airlift. J’ai une question de physique : plutôt que d’utiliser deux cuves ibc équivalentes, j’aimerais couper en deux la cuve de culture, pour bénéficier de 2m2 de culture. Ma question porte sur l’airlift : ça donnerait 4 airliflts : deux qui partent de la cuve des poissons vers les bacs de culture, et deux qui reviennent des bacs de culture vers la cuve des poissons. Les bacs de culture auront une profondeur de 50cm, tandis que la cuve des poissons 1m de profondeur. Ma crainte est qu’à cause de la pression, tout l’air de la pompe ne parte vers les bacs de culture et que rien ne sorte au fond de la cuve des poissons. Faut-il dans ce cas avoir deux pompes ? Merci d’avance

Bonjour Florent,

Oui, tout l’air ira vers les bacs de culture avec cette configuration d’airlift. Il faut donc rajouter des petites vannes de régulation du flux d’air pour trouver le bon équilibre entre les airlifts.(par exemple ce modèle ).

Une remarque à toutes fins utiles: la circulation de l’eau dans un système avec un bassin et deux bacs de culture peut se faire avec un seul airlift placé dans le bassin à poisson qui élève l’eau de 5 cm dans le premier bac de culture qui se déverse par gravité dans le second bacs de culture, qui se déverse également par gravité dans le bassin à poisson, en installant un système de filtre dans la boucle en sortie de bassin à poisson.Effectivement on peut assurer la circulation de l’eau en augmentant le nombre d’airlift : deux comme dans le système de T’air-eau, ou pourquoi pas 4.

Bonjour Jean-Claude, et si je met le tuyau d’air de l’airlift à mi-hauteur de la colonne d’airlift? Pour être au même niveau que le bas des cuves de cultures. Est-ce que ça marcherait aussi bien ? Ça devrait consommer beaucoup moins d’électricité d’ailleurs?

Bonjour, trois remarques sur cette solution:

– le débit de l’airlift dans le bassin à poisson va passer de 1500 litres /heure à 1250 l/heure (pour une remontée de 10 cm avec une injection d’air de 500 litres heure et un airlift de 36 mm de diamètre intérieur)

– Aucune conséquence sur la consommation de la pompe à air. C’est le volume d’air injecté qui va augmenter en passant d’1 m à 50 cm. Si on réduit la puissance avec le potentiomètre pour conserver le même débit d’air, alors le débit d’eau horaire tombe à 900 l au lieu de 1250.

-Il faudra malgré tout investir dans des petits robinets pour ajuster les débits d’air

D’accord merci, donc je suppose que cette perte de débit peut se compenser en prenant un diamètre d’airlift légèrement supérieur.

Dans le cas présent, non ,car le diamètre est déjà optimisé avec des tuyaux de 40 mm (diamètre intérieur 36. Si l’on passe à du 50 mm (diamètre intériuer (45 mm) l’airlift sera moins résilient face à une baisse de niveau de quelques cm (évaporation) ou encrassement des filtres de la pompe à air. Regardez la vidéo pour l’utilisation de cet outil de dimensionnement d’airlift qui fonctionne plutôt bien.

Ok merci !!

Bonjour M. Goudeau,

J’ai l’intention de commencer un système aquaponique minimaliste pour me faire la main, avant de réaliser un ensemble plus familial. Vos articles tombent à point et merci pour leurs qualités. Pour ce début, je compte prendre des anguilles (poisson moins exigeant)

Pour le procédé airlift, faut-il entailler ou réaliser de petits trous dans le bas du tuyau ? SVP merci pour votre réponse.

Bien à vous,

Jean-Luc B

Bonjour, les petits airlifts réalisés avec des tuyaux moins de 34 mm de diamètre intérieur, n’ont pas besoin d’un dispositif annulaire d’injection d’air, appelé souvent à tort « chambre de compression ». Pour le déplacement d’eau, il faut des grosses bulles. J’écarte donc l’utilisation de sucres à petites bulles, très utiles pour le transfert d’Oxygène dans l’eau. Personnellement je fais un seul trou de 6 mm à 1 cm au dessus du trou d’aspiration (tuyau souvent coupé à 45° ce qui permet de le poser sur le fond sans que cela nuise à l’entrée d’eau) et j’insère directement le tuyau d’amenée d’air, sans autres fioritures. Plus simple n’est pas possible!

Félicitations, aussi bien pour votre réalisation que pour votre partage et la qualité de votre article. Merci !

Merci pour le retour d’appréciation.

Bonsoir, Bravo pour cette réalisation ! C.est claire et précis ! Je comptes vous rendre visite à Luçon dans le courant de l.année prochaine. Un jeudi, m‘avisez-vous indiqué.

Cordialement.

Nomade Hervé